“白浪茫茫与海连,平沙浩浩四无边。暮去朝来淘不住,遂令东海变桑田。”唐代诗人白居易的《浪淘沙》诗,生动地描绘了大浪淘沙、沧桑变化的地理景观。地处东海之滨、长江之尾的上海,在历史上早就见惯了沧海桑田之变。1843年开埠以来,在西方文明冲击和近代城市建设的双重推动下,上海由传统江南水乡转变为现代国际都市,中心区的大小河浜水道也发生了很大变化,许多河道因“填浜筑路”而在地图上消逝,可以看作另一种形式上的沧桑之变,泥城浜的变迁就是一例。

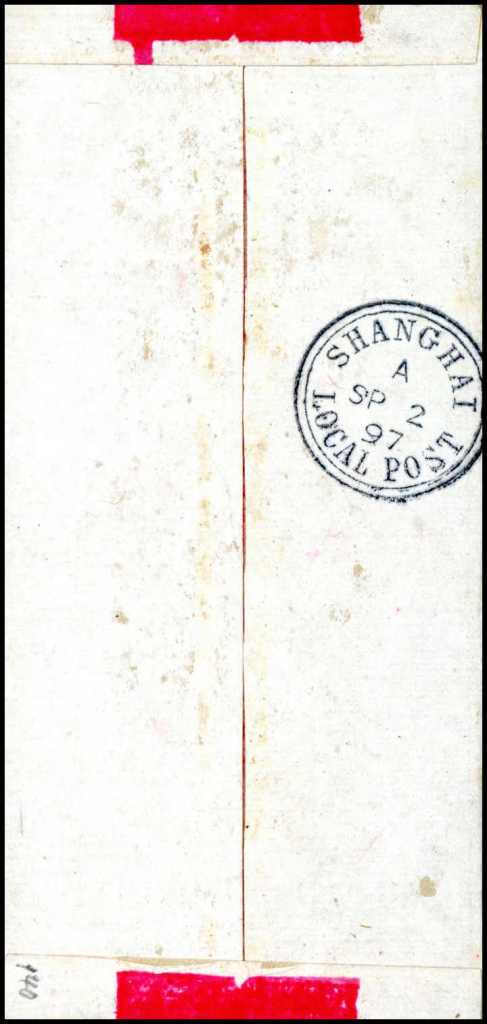

上海历史博物馆里珍藏着一块英文石碑,上面书有“THE-BATTLE-OF MUDDY-FLAT-1854”字样,记录的是发生在上海的一场战斗——泥城之战。这里的泥城,指的就是泥城浜,乃是在上海的外国殖民者利用自然河道开掘的一条人工河浜。1853年,上海军情紧张,外国租界当局为在西境加强防御,从周泾向北直到苏州河新开挖了一条河流,并沿河修筑长堤。这条新的河道位于租界边界,外国人称之为“护界河”,后来人们却常称它为“泥城浜”。之后,随着外国租界不断扩张,泥城浜原有的价值不复存在,工部局决定“填浜筑路”,并于1915年完成。这条路从爱多亚路至北京路,宽24.4米,定名为西藏路,也就是今天的西藏中路。

1854年的泥城之战,时间很短,却产生了深远的影响;规模不大,却在很大程度上扭转了近代上海乃至近代中国历史的发展方向。1894年即泥城之战40周年之际,上海租界当局还为此举行了盛大的庆祝活动。1904年4月4日,英国人在上海创办的《北华捷报》仍然津津乐道于这场50年前的“值得纪念的战斗”。就让我们拨开历史的烟云,走近当年那场特殊的战斗吧。

一

泥城之战发生在1854年4月4日的上海,带有很大的偶然性,同时又带有很大的必然性,其中有着深刻而复杂的历史背景。

1843年上海开埠,1845年英国人就根据《上海土地章程》索取到了第一块土地。这块土地,英文称谓是“Settlement”,当时仍是由中国政府管辖的外国人居留地,与后来外国殖民者直接统治的租界有着本质区别。清政府的本意,是企图画地为牢,把外国人限制在居留地内,中外“彼此相安”。贪婪的殖民者当然不满足于此,英国以及后来的法国、美国纷纷租地,并不断扩大居留地面积。1848年,英租界西界已经扩展到周泾浜(今西藏中路),北界由李家场推进到苏州河,面积扩大到2800多亩。同一年,美国人向上海道台吴健彰提出将虹口划为美国租界,得到吴的口头承诺。1849年,法国人迫使上海道台麟桂屈服,同意开辟法租界并签订协议,地址在上海县城北门外,面积980多亩。这样,上海开埠短短数年间,在上海县城的北边就出现了英、法、美三国租界,其中英租界和法租界以洋泾浜为界,东临黄浦江;英租界和美租界夹持吴淞江(苏州河)。三国租界地势开阔,连为一气,内扼上海县城咽喉,外沟通大洋水道,致使上海的江海通津均被占据。

殖民者欲壑难填,他们总是在伺机扩张侵略权益。1844年在上海的外国侨民仅有几十人,1846年时也不过120人,但居住在租界内的殖民者已经在积极酝酿着行使管理权了。1846年12月,他们决定成立一个三人委员会,称为“道路码头公会”,负责道路、码头建设事宜,同时授权该公会对租地的外国人按土地面积征收捐税。这个小小的道路码头公会,被看作是后来租界工部局的原型。需要指出的是,这一时期的道路码头公会还属于自助性质,并不享有行政权,更没有自治自理租界的特权,租界内中国人的征税权、管理权以及对租界一些外国事务的审核权,仍然掌握在中国政府手里。

1853年至1854年间,中国南方包括上海发生的一系列重大事件,给外国殖民者创造了扩大侵略利益的良机。

清末时期的上海

1851年1月,太平天国金田起义爆发。1853年3月,太平军势如破竹,攻入南京,定为太平天国首都,并乘胜分兵东进。距离南京不远的上海,已经嗅到了战争的气息。惊慌失措的清政府先后向上海各领事发出求援照会,要求各国派军舰去南京攻打太平军,上海道台吴健彰也请求各国用武力保护上海县城。一开始英、美、法等国虽然密切关注战争和事态的发展,但并没有表态支持清政府,而是采取了袖手旁观、伺机而动的“中立政策”,并组建了殖民武装上海义勇队(后来改称上海万国商团)。1853年9月,上海爆发小刀会起义。小刀会起义军占据上海,与清政府对抗,引起了西方殖民者的惶恐不安。他们既害怕失去上海,又不肯轻易帮助清政府镇压起义军,而是采取了趁火打劫、浑水摸鱼之策,假“中立”之名,行侵略之实,并企图乘机争夺上海海关权。

小刀会攻占上海县城后第二天,位于租界内外滩的上海海关被捣毁,租界当局当天便派兵窃据了海关。接着,英、美领事分别发布公告,宣布自9月9日起实行“领事代征制”,声称在中国政府无力收税的情况下,由领事代原海关向英、美商人征税。毫无疑问,这是乘人之危,变相劫夺了中国的海关主权。由于列强各怀鬼胎,导致利益冲突、意见不一,所谓的“领事代征制”只得不了了之。然而,当亟需大量税款以镇压起义军的清政府想要恢复上海海关时,却遭到英、美、法等国的百般阻挠。清政府不敢与列强翻脸,又一直想利用外国人帮助镇压小刀会起义,只得忍气吞声,虚与周旋。

硝烟战火下的上海,关系微妙的清政府与列强,却因为一场“泥城之战”,最终走到了一起。

二

1854年泥城浜一带,形势十分复杂。1853年,外国人在泥城浜以东开辟了新的公园和跑马厅(即第二跑马厅),成为英美侨民休闲的所在。这时泥城浜以西还不是租界,只有几处村落和开阔的野地,因此攻打小刀会起义军的清军“北营”就设在浜西沿浜一带,从对着跑马厅起,自北向南设置了三座营盘,并配有其他军事设施。双方隔浜相望,距离既近,又有桥相连,接触较多,便常有冲突和争端发生。这些冲突和争端,成为一场更大的军事冲突的导火索。

1854年4月3日这一天,清军又与外国人发生了一系列的磨擦。根据英国领事照会以及其他有关记载,英国商人包门看见四五个清兵偷拿了建筑房屋的木料,于是拔出手枪射击,打伤了其中两人;英国传教士麦都思骑马出游路过此地,突然遭到几名清兵袭击,吓得掉转马头,匆匆逃走;英国侨民利夫从学校出来,走到住所不远处时忽然有四五个清军士兵向他开枪射击。英国倍利洋行的商人史密斯偕女友在跑马厅散步,遭到一群清兵围攻,史密斯与清兵格斗保护其女友逃脱,自己身受重伤,被美国人魏德卯救出。恰在这时,英美陆战队数百人赶到,在一个坟场地(今宁波路、六合路口)与清军发生交火。清军被赶回营房,英美军队放火烧了观音堂卡房,并向清军营盘打了4炮,然后扬长而去。

眼见事态扩大,清朝地方政府力图妥协以平息事端。4月3日当天晚上,上海道台吴健彰给英国驻上海领事阿礼国送去一封公函,承认清军“行为失检”,并承诺“严惩滋事之军旅”。但外国人不肯错失良机,同一天晚上阿礼国约法国驻上海领事爱棠商谈,讨论策划第二天的军事行动。4月4日,阿礼国与其他各国领事及海军司令举行联席会议,提出清军必须“将接近跑马厅的军营一律撤除”,法国和美国代表也认为“要保障外侨的安全就必须实现这一要求”,因为他们“不愿意再让这些讨厌的邻居驻在租界门口了”。计议已定,阿礼国在会后向清朝驻军统帅、署理江苏按察使吉尔杭阿发出最后通牒:要求清军必须从跑马厅附近“各个据点向东南方向撤退二三华里,并且在今天下午三点以前,若不开始拆除帐篷,搬移武器和行李的话,则我方将于今天下午四时将他们从军营驱逐出去,将军营毁坏”。具有讽刺意味的是,阿礼国急于动武,匆忙之间只写了一份便函而没有使用照会,还把要求清军撤退的“西南方向”写成了“东南方向”,这意味着清军不是远离租界,而是开往租界之内。接着,阿礼国送去了正式照会,更正了要求清军撤退的方向问题,却又把动武的最后时限从“今天下午”写成了“明日下午”。这一莫名其妙的通牒,让吉尔杭阿也感到“无所适从”。

这一天下午3时30分,吉尔杭阿送来了一份答复,承认清军应对4月3日的事件承担责任,恳求英方“万勿轻率动武,将官兵驱出军营”。吴健彰也表示,要前往租界与外国人面谈。但是,这显然不能使外国人满意,因此阿礼国拒不接见清方人员,而是按照自己的计划,下令向清军发起进攻。

外国侵略军已经做好了战斗准备。早在下午2时30分左右,英、美两国军队就按预定计划在租界集合完毕,整装待发。英国方面,有从军舰“恩康脱”号、“希腊人”号登陆的士兵约200名,以及上海义勇队中的英国侨民约50人;美国方面,有从军舰“卜利茅资”号登陆的士兵75人,上海义勇队中的美国侨民25人,以及商船水手约30人。这支约380人的队伍耀武扬威,随着指挥官一声令下,分头向清军大营发起了攻击。美国人由跑马厅向南,从正面进攻清军;英国人则向西迂回,从侧面攻击清军。4时整,美军率先向清军营盘开炮轰击,英国人随之发炮。清朝地方官员在奏折中这样描绘:“登时枪炮齐施,其炮弹中又有小炮,打入营中,始行炸裂,声势甚猛。”英国人在上海的报纸则这样渲染:“射击十分准确,收效很大。”

苏州河上的难民船

正当清军还击、双方相持之时,上海县城里的小刀会起义军按照事先的约定从西门杀出,清军被迫分兵迎战起义军。英、美军队趁着东北风起,施放火器、抛掷火罐,清军营帐瞬时被点燃,烈焰飞腾。清军阵脚大乱,加上逆风射击、烟雾迷眼,于作战十分不利,于是纷纷逃出大营。迎击小刀会起义军的清军见营中火起,急忙回救,眼见大营陷入火海,也随之四散溃逃。就这样,在英、美军队轰击半个小时之后,清军开始溃退了。英、美军乘势追击,清军迅速向苏州河方向退去。

在这一天的早上,英国的军舰“恩康脱”号就奉命监视停泊在黄浦江上的清军兵船,并向它们猛烈发炮轰击,以阻止这些船只援助陆上清军,只有两艘兵船摆脱监视,开往苏州河上游。清军从大营溃退后,这两艘兵船曾向外国军队开炮射击。苏州河方面的清军也集结队伍准备反击,但被外国侵略军猛烈的炮火所阻,被迫退回。英、美军队在炮火的掩护下顺利返回租界,许多水兵还带回了“一串串铜钱和别的战利品”。

第二天早上,英、美军队又一次登陆,动手拆毁了清军营地上的炮台。此时,清军已经无心也无力再来争夺他们的营盘了。

三

泥城之战的主要进程,历时不到两个小时。在兵力上,清军占了绝对优势(当时在上海的清军总兵力约9000人),获胜的却是只有区区数百杂牌军的外国侵略者。是役,清军伤亡三四十人,被烧死10余人,跑马厅附近三座营盘全部被毁;英、美军死4人,伤13人。溃败的清军在上海城郊“到处滋事,法华、北新泾一带大遭掳掠”,此外逃往苏州等地的2800多名溃兵也“沿途抢掠奸淫”,一星期后才被重新招集回上海。清军的腐朽程度,由此可见一斑。

殖民者为他们的胜利欢欣鼓舞,认为“他们为了保持租界的安全而采取了迅速和坚决的措施”,并呼吁本国政府“为租界的永久安全而订出更进一步的办法”。6月16日,英国外交部的公文宣称,女王陛下的政府“完全赞助阿礼国先生的行动,他们认为他在异乎寻常的困难情况之下,表现了极大的勇气和判断”,其外相克拉兰敦在书函中也“表示赞成上海英国当局的行动”,并对阿礼国等人大加赞扬。这不折不扣地反映出了侵略者的口径与嘴脸,也预示着列强将在上海采取更加强硬的扩大侵略政策。

经此一战,清政府与列强在上海的关系发生了重大转折,对列强的态度更加软化,并以出卖大量主权为代价换取了与侵略军联手镇压小刀会的默契。外国侵略者第一次用武力实现了对租界的保护,并乘机扩大侵略权益,攫取了上海的海关主权,修订了《上海土地章程》,成立了统治三国租界的市政机关“工部局”(后来法国另成立“公董局”)。从此,英租界、法租界、美租界与以上海县城为中心的“华界”各自为政,构成了一种奇特的城市格局。在租界内,外国人开工厂、设银行、建教堂、办学校、出报刊,看戏、交游、赛马、赌博……宛如生活在自己的国家里。这里拥有相对独立的行政权、立法权、司法权,巡捕、监狱、法庭一应俱全,虽是中国的土地,却不受中国政府的管辖,成为典型的“国中之国”。

最后附带说一下关于“泥城之战”得名的一个故事。据梅朋、傅立德的《上海法租界史》记载,战斗中一名外国水手在护界河边滑了一跤,踩了一脚污泥,他把沾满泥巴的脚拔出来时说:“这一战很可以称作‘泥脚之战’(The-Battle-of-Muddy-Foot)。”可是由于印刷上的错误(一说是排字员无法理解而擅自改动),“Foot”被排成了“Flat”。“泥地之战”、“泥城之战”之名从此流传下来。